译者注:

古斯塔夫·艾克(1896~1971),生于德国,父亲是波恩大学神学教授,母亲是伯爵之后。艾克在德国、法国等多所大学攻读美术史、哲学史。1923年厦门大学创校,艾克应邀来华任教。1928年清华大学创校,艾克转赴北京任教,随后又到北京辅仁大学任该校的西洋文学史系教授。与梁思成、刘敦祯研究磋磨,为“中国营造学社”创社会员之一。艾克虽是德国人,深明中国艺术造诣纯正,非一知半解可以倾识,东西古今艺术各有千秋,审美无国界、时间的限制,应以文化心性解释,不当以法制为度。1944年在北京出版《中国花梨家具图考》,这是第一本有关中国硬木家具的著作,对启发世人重视中国传统家具文化及鼓励后学做出了不可磨灭的贡献。艾克在檀香山美术学院任东方艺术馆主任达15年之久,撰写了大量有关东方艺术的文章。本篇文章1944年以德文出版,这是第一次中文发表。

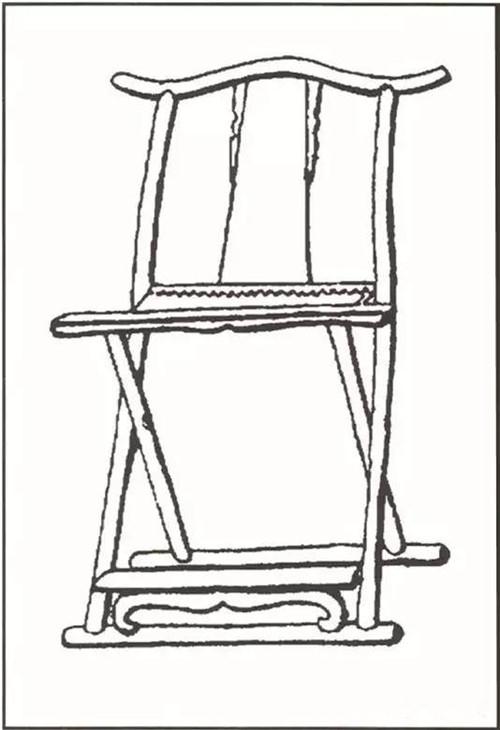

在埃斯科里亚尔的菲利普二世(哈布斯堡王朝的西班牙国王,1556~1598年在位)内廷,陈列着一张古朴的交椅(图1)。在西班牙中部这片淳朴地区,几乎看不出它来自外国,甚至连鉴赏权威也难以区分。因为在西洋,折叠坐具古已有之。现代的马扎坐具谱系可追溯至青铜器时代(查尔斯五世折叠凳也陈列在埃斯科里亚尔)。

图1·菲利普二世交椅

现今来看,菲利普二世交椅的靠背似是理所应当,但当时而言,则非普通之事。迟至1700年,这种靠背制式的椅子方在欧洲椅具中出现,并通过齐本德尔风格家具传播开来,对当代家具风格颇有影响。菲利普二世交椅魅力永存,历久弥新,慢慢地也就被认为是西班牙家具了。

对西班牙人来说,这把交椅意义非凡,它是巴洛克时期哈布斯堡王朝殖民力量繁盛的明证。但这把椅子的东方元素显而易见。那段时期,欧洲通过远东的澳门港与西班牙往来贸易。岁月悠悠,正如这把椅子的起源一样,那些具有中国古典元素风格的家具已被世人遗忘了。

不久前,四具一堂的交椅被塔里亚尼收藏,其方直背板与菲利普二世交椅十分相像(照片Ⅳ、Ⅴ)。它们以花梨木(Padauk)制成。依照W·斯鲁曼的说法,“花梨(Padauk)是对紫檀属的多种木材的合称。直到18世纪早期,中国还由货船进口,虽然中国南方地区也有这种树木,但主要还是产自巽他群岛,材质最好的当属印尼安汶岛所产,海关贸易名称就是黄花梨Huang-hua-li。如果按照中文名称的说法,所有的花梨木应该是浅浅的金黄色,具有金属光泽,树龄长的为棕栗色。欧洲人所熟知则是一种产于缅甸的,颜色亮丽深暗的木材,称为青龙木(Amboyna)。清中期以后,颜色深暗的木材开始流行,这种木材称为红木(Hung-mu),虽然中国南方也出产,但依然需进口。红木如果不上蜡,很难与黄花梨辨别”(照片Ⅲ和Ⅴ的交椅就是黄花梨木制)。W·斯鲁曼在1929年的这段笔记很重要,他第一个提及中国家具是由这种具有芳香气味、色泽优雅的木材制成的。

第二种制式的交椅带有椅圈,在欧洲有几把较知名。一把稍高些,是拉卡德的收藏,花梨木制,由铁鋄银包镶边沿和接缝。另一把是笔者的自藏(照片Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)。

中国交椅的两种制式

1、方直背板交椅,精确尺寸未知。座高约40cm×通高约85cm(照片Ⅳ、Ⅴ)。

图:照片Ⅳ·方直背板交椅背板的螭龙纹饰

图:照片Ⅴ·方直背板交椅(塔里亚尼收藏)

该椅四条圆腿交叉支撑,靠近交叉点部位略作方材并穿铁栓做轴。上下以四条横枨结连座面与足底。座面打孔以丝绳结软屉,脚踏出榫与底枨、前腿相接。前腿斜上伸展过座面,便成后椅背杆。与菲利普二世交椅相较(图1),这把交椅的搭脑不出头,而是做罗锅式拱起。背板弧形,在近顶部三分之一处渐收窄,同时沿板的边缘锼挂牙。背板上下出榫,分别嵌入座面横枨与搭脑,并在与搭脑的连接处用金属片包镶,板上做圆形开光浮雕龙纹,雕饰取材唐代铜镜或瓦当图案。座面横枨刻卷草纹饰,脚踏牙板张力十足,木纹典雅华美,整体风格朴质纯粹,不失为一件明代杰作。

2、有椅圈的交椅,座高43cm×通高91cm。

图:照片Ⅰ·有椅圈交椅上的铁鋄银包镶

图:照片Ⅱ·有椅圈交椅靠背的纹饰

图:照片Ⅲ·艾克自藏有椅圈交椅

较诸上述交椅,此椅的底座、座面、背板这些基本元素均相同,背板开光(照片Ⅱ)、横枨、脚踏的雕刻纹饰则存异。双腿的交叉点与背板的上下部分均做铁鋄银包镶。前腿向斜后延伸过座面,变圆为方,至背板的三分之一处向前做钩状弯曲,再次变方为圆,状如象鼻,弯起承托椅圈扶手。方圆变化处亦镶以铁鋄银(照片Ⅰ),与扶手前端弯曲处榫接相交,复以铁鋄银加固。在前腿钩状转折内以角牙拱撑,其上所雕螭龙,似战国时代的玉雕图案。椅圈合掌式五接,楔钉榫加固,末端外弯马蹄形。背板弧形,边缘饰阳线。此椅的独特之处,在于各部位铁鋄银的使用,上錾图案为希腊波斯风格的螺旋卷草纹及阿拉伯花样雕饰,表明这把椅子是明早期作品,在同时代的青花瓷与金属工艺品上,也有类似相关的主题纹饰。在中国,有专家论证此椅制于元代。

译者注

上述内容,译者以为可注意之处有二:一是其关于花梨木的论述。在原文中,此段文字为艾克写在文后的索引部分,为方便读者读阅,在此将其加入文章正文部分。关于花梨木,艾克在《中国花梨家具图考》中已多有论述,本文又再次以W·斯鲁曼的笔记来说明当时花梨与黄花梨的混淆不分。在我们当代,花梨木与黄花梨已是截然不同的木种了,并存在产地的不同——海南和越南,这当然是现代商品社会使然。所以,现在只以花梨或黄花梨的区分,是不足以作为老家具断代之主要证据的。

二是王世襄先生在《明式家具珍赏》中收录有一把与本文作者所藏一样的交椅(照片Ⅲ)。在《珍赏》中,这把交椅系为陈梦家先生所藏,王世襄说“陈梦家断代为元,必有所据”。在本篇文章中,艾克依据铁鋄银的纹饰则将他藏的这把交椅断代为明早期。明早期与元代是有连续性的,就如晚明与清早期的家具风格基本一致。元帝国疆域辽阔,波斯地区与阿拉伯地区也在版图之内,文化艺术交流自所应当。但陈梦家先生所本为何自是不得而知了,亦或依据纹饰么?再者,这两把交椅极其相似,是当时就有两把,还是陈梦家与艾克之间存在藏品的传续关系?艾克先生所说的中国专家是否便是陈梦家先生?诸多疑问,当待有心之士,再加考证。

折叠坐具史

坐具由无靠背进化到有靠背,经历了漫长时光。伴随佛教东渐,高型坐具也随之而至。民族学者通常以跽坐与垂足坐来划分这段时期。

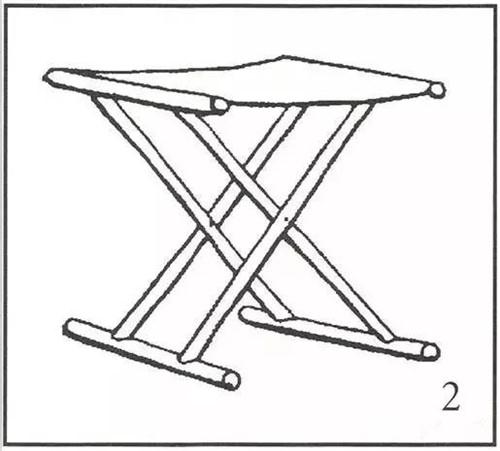

伯斯霍德·劳弗尔“以中国人何时、怎样由跽坐转向垂足坐”为研究课题,其他学者也进行过相关的探索研究,所得结果都是“显然,椅子与桌子到公元后才(在中国)使用,域外因素的影响可加追溯”。这里所指的“桌子”,是指高型有框架的家具形制。其中存有一个明显的误解,就是先假定折叠坐具(风格与我们的马扎风格一样)是经由中亚传入中国的佛教唯一使用的高型家具(亦即胡床)。但事实是,这种可折叠的,既可以坐也可当桌子的家具形制是与扶手椅一起传入的。在当时远东地区的游牧民族中,胡床已成为一种流行家具,在今天中国仍使用的两种制式的椅子中,也都能发现异域文化的影子。第一幅有关中国折叠坐具的绘画出现于公元547年(北魏),现在中国随处可见(图2)。(1909年E·Chavannes在巴黎出版的《考古遗迹》收录有相似的坐具,取自波士顿艺术博物馆藏的公元10世纪的唐代经卷)

图:2·北魏绘画中出现的胡床

此坐具圆腿十字交叉,以横枨(可方材可圆材)连接座面和底座,双腿交叉点以金属杆穿过做轴。目前所见绝大多数的交椅或马扎均以丝绳结软屉(照片Ⅴ),大概在16世纪也采用相同做法。“桌前的圣者阿斯陀”,北魏画风,人物盘膝而坐,圣者所坐的姿势及其坐具的形制,在现今中国依然完好保留。然而交椅和马扎形式在欧洲大陆中世纪则开始渐行渐远了(图5,侬伯格学院藏品)。圣者阿斯陀座前的桌子形制低矮,带纯粹的汉代风格。

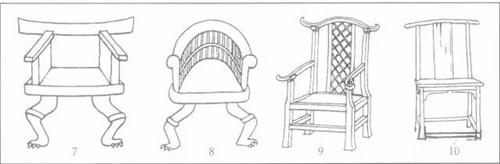

正如劳弗尔所说:“这明示着‘席地而坐’时代的逝去。”而在公元6世纪唐代王维的名画《伏生授经图》里,临着同样的汉代风格的矮桌,人物却仍席地坐。这些或在启示我们古老中国由席地坐向垂足坐的漫漫之路。明代画家仇英,是早期的陈设制作鉴赏家,他画了一幅庭院仕女图,前置一张折叠琴桌,从中也或能追溯出,中国折叠框架家具形制的西方源头。在犍陀罗佛教艺术中,可移动的折叠形制桌案时有描绘(图6)。一种假设就是特殊场合马扎与高扶手椅同样被普遍使用(图7、8)。

图:3(梅克伦堡的折叠坐具)、4(希腊石刻画中的折叠坐具)、5(中世纪马扎)、6(犍陀罗佛教艺术中的折叠桌)

图:7(印度阿玛拉瓦蒂佛教石雕中的扶手椅)、8(印度阿玛拉瓦蒂佛教石雕中带椅圈的扶手椅)、9(《法隆寺》书中的扶手椅)、10(中国巨鹿县出图的宋代椅子)

从远古的犍陀罗时代直到希腊化罗马时代,文明一脉相承。罗马时代已然出现了折叠形制,以青铜铸造,更为朴素简洁。晚古时代的“达戈贝尔宝座”没有脚枨和横梁,只在双腿相交处以铁杆做轴相联,与图5的中世纪马扎相似。我们认为,这具马扎属于后罗马时代,既具有罗马时代又具有希腊化时代的特征,其为木制,并设横梁相联。

那么折叠坐具的传承脉络是这样下来的:希腊时代至罗马时代,然后印度的犍陀罗时代,由印度再传到中国。不管希腊从埃及或美索不达米亚传入折叠坐具是否可确定,但埃及确已在古王国时代就已经知道马扎坐具了,从图坦卡蒙法老金字塔发掘出的坐具形制纤秀自然。远古时代的苏萨地区(伊朗西部,古代埃兰王国的首都)或其他近东地区也都发现了这种折叠坐具形制。那么从这些绘画看来,希腊的折叠形制有可能是从它的东方邻居那里传入的。

北欧大陆的文化遗迹与上述文明不相关联。梅克伦堡的折叠坐具(图3)出现于希腊文明传入之前的德国青铜时代的绘画中。此折叠坐具造型简单,类似于埃及和美索不达米亚的坐具,最主要的点缀就是圆形联接件末端的红铜帽儿。类似于图3,希腊石刻画中的折叠坐具的金属帽儿(图4),让我们推想到那是青铜所制。图4所示的希腊坐具外形简单,线条修直,显示出它的时代早于梅克伦堡坐具,是西方高型坐具的最古老代表,这或许提示我们它就是“印度—日耳曼”这个谱系的原型。

关于两种形制的中国靠背椅

无论中国折叠椅具的原型来自何处——北雅利安或近东——安装有扶手和靠背,就使折叠椅具具有了印度特征,同样这也是中国靠背椅的主要造型。靠背板之上的搭脑设计也受中国工艺的影响,搭脑两端出头,肇端于印度和中国的木制建筑的基础构件,类似门的立柱上架设的横梁。这种建筑结构在印度的大门角道依然保存,也常见于中国庭院大门入口处的牌楼制式(刘敦桢《中国营造学社汇刊》,1933年月第四卷,“牌楼算例”——在北京,这种两端横梁伸出大门的建筑随处可见,叫做“栅栏门”)。在日本,这种制式稍有变异,称作牌坊。公元2世纪的阿玛拉瓦蒂佛教石雕上,刻有几处扶手椅子的实例,均是直背板搭脑出头的结构(图7)。

我们摸索不出西亚印度风格椅具如何向中国流转的细节,但从公元前4世纪土耳其斯坦宫殿废墟中发掘出的木制扶手椅残件证明了欧雷勒·斯蒂恩和劳弗尔的部分观点是正确的。腿足雕刻繁复,其中两只腿足来自同一张椅子,三只腿子则来自于另一张,均具有西亚印度风格,如劳弗尔所认为的,椅子没有后背支柱。从印度绘画中,可以揣度此椅的后背是何形状。重要的是椅面下的部分基本得以保存——极有可能是扶手椅,且在同一区域发掘出。我们找到了斯蒂恩对此部件特征的描述:“椅腿内缘和上缘线条笔直,椅盘部分,腿与横梁形成细窄空间,脚弯曲外撇。”我们又找到了受中国影响的具有相似特征的扶手椅绘图(图9),此例椅子以建筑构造手法,侧脚收分,腿柱皆用方材,顶端出柱枋(1933年《奈良十大名寺》之《法隆寺》,东京出版。手绘图根据照片绘制)。

图9中这把古老的椅子反映了背板发展的初期阶段,也是第一个采用藤编工艺作椅子背板的佐例,板两侧用直条,中间以藤编结。在我们的装饰图案中时有采用它的藤编图纹,面对这样出色的藤编工艺,不禁使人浮想联翩。在黄河流域的巨鹿县出土了一张普通日常用的椅子,它大约制作于公元1100年,椅子后背板精巧,使用整张木板,已代替了早期那种藤编背板。背板两侧的后椅柱也以圆代方,往上托举稍作拱形的搭脑,搭脑两端出头(图10)(我们这幅手绘图依据北京故宫博物院的照片绘制。此椅陈列于博物院午门分馆,还配有一张有意义的桌子,但后来就都不知所踪了。)

搭脑先有两端出头的造型,之后才出现不出头的(照片Ⅴ),从幸存下来的椅子的搭脑形制来看,也颇受西洋的影响。(希腊极富盛名的克里斯·莫斯椅与中国四出头椅——花瓶状的背板,都有欧洲意味。——柯琳)搭脑不出头的造型首次被采用是在英国巴洛克时期,它与当时的审美品味相一致,而造型简洁的埃斯科里亚尔交椅(图1)就没人乐意模仿了。18世纪上半叶,程式化的背板及搭脑造型随齐本德尔风格家具广为传播。

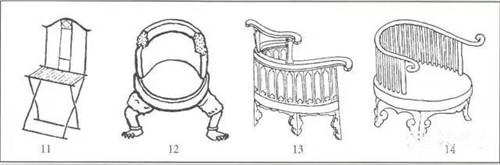

方靠背罕见用于交椅,迄今为止仅见几例实例。朱启钤先生藏有一幅丝绣,约1430年所绣,上面有一张类似的交椅(丝绣现陈列于奉天满洲国立博物馆)。这幅刺绣描绘的是唐玄宗端坐在交椅上,正远远地观看士兵的骑射,尽管图中的交椅看上去模糊不清,但依然可以看出它的后背板和扶手似是可拆卸下来的。日本人冈谷藏有一套桃山风格的折屏(约1600年),描绘了一位葡萄牙权贵使节,从澳门港出发,在远东地区游历,他身下坐的正是一把方背交椅(图11),伴随他的旅途,显得轻便且尊贵。在另一幅绘图中,绘有17世纪早期的相同形制的日本交椅(图15),其上面也端坐着伊比利亚人(即西班牙、葡萄牙人)。也许是日本人将这种交椅与西方客人的期望对应起来,便也自行仿制了跟中国模式一样的椅具,而在此前的几个世纪,没有后背的折叠凳就已在日本使用了。

图:11(日本折屏绘画中葡萄牙时节的交椅)、12(印度阿玛拉瓦蒂佛教石雕中的带圆座面的扶手椅)、13(10世纪上半叶的中国圈椅)、14(13世纪的中国圈椅)

如同西班牙和葡萄牙,荷兰也有可能用货船装载中国家具运往国内。在17世纪,有方形靠背的椅子就已来到荷兰和英格兰。在中国时尚风行之初,它们对欧洲椅具发展的重要性要远大于后来所谓的“中国风”图案书籍。后来,方背椅在荷、英两国逐渐式微,但在中国仍随处可见。近来,它们常为经验老到的西方人收藏。

如前文所提到的,有方背板的交椅极少见。埃斯科里亚尔交椅(图1),日本别府市交椅(图15)和塔里亚尼的藏品(照片Ⅴ),这几例是来自远东的仅有的几件实例。

图:15(日本别府市17世纪早期的交椅)、16(罗伯特·温德收藏的交椅,可调节高低档位)、18、19(佛兰芒交椅)

在印度的阿玛拉瓦蒂佛教浮雕中,扶手椅或有椅圈(图8),或有圆座面(图12)。在锡兰的艺术和手工艺中,这种椅子形制一直持续到西方影响时期(即巴洛克时期)。早期印度对中国的影响只是佛经的翻译和传播,到了公元10世纪上半叶,类似图13这种风格的圈椅对中国便影响颇深了。图13椅子的搭脑造型与图9椅子一样,其演进要先于背板的变化,背板后来慢慢演进为单一木板(照片Ⅴ)。图14绘的则是一幅约公元1200年南宋时期的椅子,其创作灵感来自于8世纪的椅子,椅圈与座面之间以短柱相连(图14),与图8的那张印度椅子很相似。

到了元代,蒙古人告别了游牧生活,他们更青睐交椅,它由10世纪(五代宋初)演化而来,是胡床与有靠背、椅圈的椅子紧密结合的结果,并可加手提,使用方便。自元代以后,这种交椅的最终形制就几乎没什么变化,一如照片Ⅲ所示的定型形制了。一幅有确切纪年的绘画,公元1319年的交椅与照片Ⅲ的交椅造型相似,只是没安脚踏。约莫四百五十年后,郎世宁为乾隆皇帝画了一幅端坐在交椅上的肖像画。此椅脚踏分体,扶手雕刻龙头而不是外卷曲式,后背板探出作搭脑。罗伯特·温德教授自己收藏有一张交椅(图16),内构木胎,表面髹大漆,座面皮质,可调节高低档位,后背板造型介于照片Ⅲ和照片Ⅴ之中。

折叠坐具的地位象征

折叠坐具在欧洲大陆有着特殊声誉。我们可以从各方面来推想梅克伦堡折叠坐具(图3)的拥有者的社会地位:他可能是一位祭司或者首领,这宝座伴随他荣耀一生,也随他长眠地下。在更早期的印度日耳曼时代,几乎所有的折叠形制坐具都被追捧。希腊文明时期它逐渐淡出视线,而到了罗马时代,权贵们的萨拉折叠椅,再到后来的拿破仑折叠椅,以及天主教会的“礼拜椅”,又重新出现它的身影。

从公元前时代到中世纪,再到文艺复兴时期,古典的折叠形制始终保持它的尊严,并与时代紧密相连。下面的例子很能说明折叠坐具的重要性:荷兰的西蒙博物馆收藏的4世纪的图画《基督宝训》,画中人物高居宝座之上。宝座正是折叠制式,无靠背,兽爪足,青铜制,称为“格里芬”宝座,是在“达戈贝尔”宝座之后出现的。侬山学院列藏一把“阿博特·格特鲁格”约公元1214年的木制折叠坐具(图5),是一张具有罗马时代风貌的庄严坐具。弗雷德里希国王博物馆的马萨乔的油画《崇拜》,描绘圣母玛利亚端坐在具罗马风貌的有靠背交椅上。拉斐尔的画作《保尔塞纳的弥撒》中,朱利叶斯二世跪在桌前,桌子是折叠形制,极富文艺复兴时期的古罗马意味。还有就是陈列于埃斯科里亚尔的查尔斯二世交椅。

在青铜时代初期,简洁实用并象征地位与荣誉的折叠坐具从北方传续到古罗马,再进入梵蒂冈。远东地区的折叠坐具系从犍陀罗时代传入,从犍陀罗可回溯至古老的北欧日耳曼时代。传入中国后的折叠坐具,糅合了靠背及椅圈,发展为尊贵的交椅。

波斯史学家拉希德·奥丁记录了一件14世纪早期的工艺品,它描绘了波斯地区的蒙古皇帝和他的家人们坐在没有靠背的中国折叠坐具之上。还有一件同样是14世纪早期的元代木雕件,雕有两位饮酒的蒙古人,他们所坐就是如图17的交椅。

图:17·元代交椅制式

一幅公元1319年的画作,描写了一名重要的朝鲜朝觐官员在元帝国的行旅图,出现有一张类似的交椅。在如此尊荣的国宾接待场合,交椅亦被使用。从前人的画作中可知,从元代开始有了带椅圈、靠背的交椅。蒙古人似乎更青睐交椅,端坐于这种椅子上,坐者更显尊崇。

我们再次引证唐玄宗坐在交椅上的那幅画作,画中交椅后有屏风衬托,更显交椅的尊贵。上述日本的折屏,画面里是同样的交椅与屏风的组合,也被显贵们使用。但也许他们不允许在出使中国时这样铺排使用,因为在中国,交椅的地位高贵尊宠,如我们曾经提到的乾隆皇帝的交椅。在太庙,圆背交椅是神明的宝座,金光灿灿,气势非凡。在神灵的世界里,也同样瑰伟且无与伦比。

交椅不但等级高、品位高,是地位荣誉的象征,它的舒适性和造型也备受赞誉,成为文人的风雅之物。明代诗画家仇英的一幅卷轴里,画家静坐在一把交椅上,独处山亭之中,目光朦胧,望着壮丽磅礴的高山。在这幽美的意境中,画家、亭子、交椅、美景,数者和谐融洽。画作既没有描绘绝世的僧侣,也没描绘尘世的荣华,而仅钟情山水间的优雅与灵明。我们从中也理解了一把生活起居的椅子,所带给人们的心灵触动。由此,也让我们回想起希腊古墓浮雕中美丽的赫格索,她沉静地坐在一张椅子上,那把椅子也正是雅典高贵单纯的象征,以及希腊古典家具的设计典范。

结语

希腊扶手椅,是西方家具艺术史上第一个最精彩的设计,它对欧洲椅具影响深远,一直持续到18世纪从英国传入的盖过一切的“中国风”。使结构简洁化是希腊人和中国人天生的意趣。每日起居使用的椅子,务求形制的优雅简洁,是他们安生乐道家居生活的第一要务。在此方面,希腊和中国铸就了恒久的纯粹模范。

著名的希腊克里斯·莫斯折叠椅,以线条的表现力而声名大振。中国的交椅(照片Ⅲ和照片Ⅴ),以花梨木制作,这种坚硬且韧性的木材容许匠人将构件做得更精巧,也容许有更强烈的造型变化,交椅座面以丝绳结屉,椅圈顺势抬升,软硬结合,刚柔相济,显得张力十足。我们将这把中国交椅与佛兰芒交椅(图19)相对照来欣赏一下:佛兰芒交椅的风格古典,稳重严谨;中国交椅优雅劲健,特点鲜明,创造性地将其功能实用与造型的沉稳大方、灵动飘逸做了很好的平衡。造型结构上,其斜线条与曲线条的变化,有如线的舞蹈,韵律协一,令人想起技艺高超的“张小泉”剪刀的完美标记。

译者/李晓东

责任编辑:水晶 作者:古斯塔夫·艾克(Gustav Ecke)